概要

当院で行っている外反母趾の術式も、論文発表に必要な症例数(おおよそ40人、術後2年以上の経過観察が目安)が集まるまでには時間がかかるため、まずは手術法のみをケースレポートとして公表することにし、ジャーナルに投稿、紆余曲折の末、2023-5-12にJournal of Orthopedic Case Reportsにアクセプトされました。さらに、重度外反母趾にしぼったケースシリーズをまとめ、2024-7-1にFoot & Ankle Orthopaedicsにアクセプトされました。

経過

2022-4-11:着手。今から始めようと思った理由は、踵骨骨折の論文をやっていて、メジャーなテーマでは、文献集めやまとめに異常に時間がかかることを痛感したから。さっそく文献集め。

2022-4-12:文献読み。

2022-4-14:文献読み。文献ダウンロード。日本語原稿書き。

2022-4-17:文献読み。フランス人の書いた外反母趾の歴史に関する論文の中で、「(Lapidus法は)アメリカでMyerson(大御所)が促進していたため、より一層フランスでは行われなくなった」は笑った。

2022-5-3:ディスカッションで書くべき内容(箇条書き)の整理。

2022-5-4:ディスカッションの内容の整理。一部英訳。方法の日本語原稿書き。

2022-5-8:方法の日本語原稿書き。

2022-5-10:方法の日本語原稿書き。一部英訳。

2022-5-11:方法の英訳。イントロダクションの下書き。英訳。

2022-5-12:Clinical messagesの作成。投稿規定の見直し。

2022-5-16:投稿規定に合わせた書式の調整。

2022-5-17:イントロダクションの推敲。方法の推敲。

2022-5-18:方法の推敲。「中足骨の骨切りでできる限り矯正するが、超重度外反母趾では矯正しきれないので、その分は基節骨骨切りでの矯正で補う」といった日本語的あいまいな術式を英語で説明するのが難しい。ディスカッションの推敲。

2022-5-19:Clinical messageの下書き。

2022-5-20:Clinical messageの英訳。

2022-5-21:ディスカッションの手直し。図の説明の下書き。図の説明の英訳。

2022-5-22:全体の通読と手直し。特にディスカッションでは、この術式の理論的背景を正確に述べなければならないので気を使う。

2022-5-23:図の作成。

2022-5-24:図の作成。Illustratorで。今回の論文の中心。

2022-5-25:図の作成。

2022-5-26:図の作成。やっとひとつ完成。

2022-5-27:図の作成。ひとつ作ればあとはその変形をしていけばいいので楽。ほとんど完成。illustratorの描画で、今までアンカーポイントやハンドルを適当に操作していたが、なぜそこにアンカーポイントを置くのかや、なぜハンドルをその長さにするのかを理詰めで考えた方が、スムーズに描画できることが分かった。

2022-5-28:昨日作った図を見ながら、図の説明の修正。全体を通した見直し。

2022-5-29:全体を通した見直し。引用すべき文献の検討。

2022-5-30:引用すべき文献の検討。Mann’s surgery of the foot and ankleの検索機能を使いながら、単語やコロケーションの確認。必要な文献の取り寄せ。臨床データをカルテで確認。倫理書類の提出。

2022-5-31:図の説明を見ながら図の修正。

2022-6-1:引用すべき文献の検討。外反母趾の文献はとても多いので、適切な文献を選ぶのが大変。引用文献の原稿への記入。アブストラクトの記載。図の補正。ほぼ完成。今週中に英語添削会社に提出できるか。ただ、必要な書類や写真の関係で、雑誌社への投稿は3週後になりそう。まぁ他のことをやって待とう。

2022-6-2:全体を通読しての見直し。取り寄せた文献で、PDFで取得できない分を紙で受け取り。今どきはセブンイレブンのコピー機で受け取る。特にこれ以上手直しするところも見当たらないので、Elsevier Language Editing Serviceに英語添削依頼提出。6月9日に返却予定。

2022-6-7:Elsevierからもう英語添削が返却されてきた。前回もそうだったが、Elsevier Language Editing Serviceは本当に仕事が早い!

Elsevierの添削の問題点の一つに、アップロードできるファイルが1つに制限されているので、参考に見てほしい図などをアップロードできない点がある。しかし今回、投稿しようと思っているJournal of Orthopedics Case Reports (JOCR) の投稿規定を読み間違えて、原稿ファイルにすべての図を添付してしまった(本当は別ファイル)のが逆に幸いし、添削者もちゃんと図を見てくれたらしく、この術式の意味するところをきちんと理解して添削してくれた。この「原稿ファイルに図を張り付けてしまう」のは、Elsevier Language Editing Serviceを利用するときの裏技かもしれない。

2022-6-8:添削を見ながらJOCRへ提出用のファイルの作成。その途中で訂正をどうすべきか判断しかねるところは、JOCRの他の論文を見て確認(その点open accessの雑誌はすぐに確認できるので便利)。ほぼ終了。あとは倫理書類と1枚の図の直しがそろえば提出可能な状態に。

2022-6-17:昨日倫理委員会の承認が下りた(承認番号がないと論文を出せない)。まだ作っていなかった図の作成。全部の図がそろった。数か所の修正の後、JOCRに提出。JOCRへの提出は楽だった。ファイルは1つのみ(なので画像は原稿ファイルに貼り付けた)。カバーレターは1か所にコピペ、あとはタイトル・キーワード・アブストラクト・引用文献などを囲みに貼り付けておしまい。

2022-6-22:査読進行状況は”Open discussions”?初めて投稿する雑誌だから、進行状況の表記がわからない。

2022-6-29:”Open discussions”のまま。査読が進んでいるのか進んでいないのか分からない。

2022-7-20:”Open discussions”のまま。査読が進んでいるのか進んでいないのか分からない。

2022-7-26:”Pre-Review Discussions”に。

2022-8-4:”Pre-Review Discussions”のまま。遅い。

2022-8-21:”Pre-Review Discussions”のまま。2カ月も経って査読が始まってすらいないのは遅すぎる。編集長に「査読が始まっていないなら提出の撤回を、査読が始まっているのなら後どのくらいかかるのか」といった趣旨のメール。

2022-8-28:1週間経っているのになんの返事もない。取り急ぎのメールすらしないのは失礼だ。おそらくすべてがこんな調子の仕事ぶりなのだろう。もう2度とJOCRには投稿しない。代わりにCase Reports in Orthopedics (CRO)に投稿しよう。JOCRに撤回のメール。CRO投稿のためのフォーマット調整。

2022-8-29:CROに提出。提出ファイルはカバーレターと原稿の2つのみ。原稿は、本文や図などを1つのPDFファイルにする。提出後、すぐに出版元のHindawiから「受け取りました」の自動配信メールが来た。この点だけでも安心。

2022-9-2:まだ”Academic Editor Unassigned”。

2022-9-16:まだ”Academic Editor Unassigned”。18日経って査読者すら決まらない。これはケースレポートを主に取り扱うジャーナルではよくあることなのか?

2022-9-27:まだ”Academic Editor Unassigned”。ケースレポートのみを扱うジャーナルの実情がよくわかった。

2022-10-29:2カ月も経っているのに、まだ”Academic Editor Unassigned”。ケースレポートのみを扱うジャーナルは、提出された論文の扱いの雑さ加減を見ると、どうも本気で科学への貢献のことを考えているのではない気がする。”ケースレポートのみ”を扱うジャーナルでは、査読者が充実しているはずはないし、ましてや”整形外科”という大きなくくりでは、サブスペシャリティ―的な内容を見ることができる査読者など皆無だろう。案の定、査読すらろくに始められない。そんなまともに論文を評価する体制すら整っていないのに、のうのうと運営を続けるのは、どこか科学に対する貢献以外の意図を感じてしまう。こんなところに論文を出していてはダメだ。publishを急ぐ論文ではないからしばらく様子見にするが、いつ撤回してもいい気持ちだ。

2022-11-11:CROからメール。「査読者を探していますがまだ見つかりません。当方は今後も査読者を探し続けますが、このような状況をこのまま続けていても良いかどうかお聞かせください。」といった内容。JOCRに比べればずっとましな対応。撤収をお願いする返事。

いずれは外反母趾のケースシリーズを出す予定なので、このケースレポートをお蔵入りとするのは一向に構わないのだが、ただ、一度専門家がどう評価するかだけは聞いておきたい気もする。Foot & Ankle Specialist(FAS)に出してみるか。

2022-11-12:FAS向けにある程度フォーマット調整をしたのち、Elsevier Language Editing Servicesに提出。添削有効期間が11月29日まで(6か月間)。JOCRとCROのおかげで4カ月半も無駄になっているため、添削有効期間がほとんどなくなってしまった。

2022-11-16:Elsevierから添削の返却。それを確認しながらFASに提出するファイルを整えた。ひとつカルテで確認しようと思っていたところがあるので、明日病院で確認してから提出する予定。

2022-11-17:病院でカルテを確認、論文を修正した後、FASに投稿。Foot & Ankle Orthopaedics(FAO)と同じ出版社SAGEが管轄。途中、いつもの「カバーレターがアップロードされていません」の表示が出て、色々やってもうまくいかなかったので、強制ログアウトの後に戻ったら、ちゃんとアップロードされていた。他にも「利益相反があるかないか選んでください。『はい』の場合は下のボックスに記入して下さい」で、「いいえ」にもかかわらずボックス内に何か記入しないと不備と見なされる、といったいくつかのピットフォールをくぐり抜けながら、何とか提出完了。どういう評価をされるのか楽しみだ。

2022-11-18:”Status”は”Awaiting Managing Editor Processing”。

2022-11-19:”Status”が”Undergoing Peer Review”に。専門誌のこの早さ!

2022-12-17:”Status”は”Undergoing Peer Review”のまま。

2023-4-4:アキレス腱付着部症のMRI論文のめどがついたので、外反母趾のケースシリーズに取り組むことに。まずはフォルダ、原稿ファイル、文献ファイル、患者さんデータファイルの作成。

FASに投稿しているケースレポートが依然として”Undergoing Peer Review”のまま。3カ月以上もレビューが進まないのはおかしいので、問い合わせのメール。まぁリジェクトの方向なら、そこで書いた原稿の一部をそのまま今回のケースシリーズに使うことができるし、アクセプト方向なら、今回のケースシリーズで引用すればいい。これだけ論文を書いていると、多少のリジェクトは何とも思わなくなっている。というか、リジェクトされるということはそれだけの理由があるということで、むしろ黒歴史を後世に残さないですんだことを感謝しなければならない。

久しぶりにFASに出した自分の論文を読んだが(書き始めたのが去年5月!)、たぶんリジェクトだろう(笑)。ケースレポートというサイエンスとして質の低い研究にもかかわらず、主張が強すぎる。それだけのことを言いたいのなら、それをサポートするのに十分なデータを提示すべきだ。

2023-4-5:文献検索。

2023-4-6:文献検索。まずはレビュー論文から。

2023-4-8:文献検索。外反母趾の論文の中には多分に嘘くさい(成績不良例を隠している)論文が混じっているので、嘘を嘘と見抜けなければならない。

2023-4-12:文献検索して入手した論文PDFをMendeleyにアップロードしようとするも、”不能”のマークが出てできない。原因をいろいろ調べるもよく分からず。手術台帳から術後2年以上の患者さんをピックアップ。台帳を見ながら除外基準の決定。方法の下書き(日本語)。

2023-4-13:患者さんデータの表作り。データ処理しやすいように欄を分けたり、除外基準に当たる患者さんデータを別のシートに移したり、評価項目欄を作ったり。

2023-4-16:患者さんデータの表作り。足の外科の本Mann’s Surgery of the Foot and Ankleで、外反母趾のレントゲン計測の基準線の取り方の確認。

2023-4-24:4月4日にFASに出したメールの返事。2月末に編集者が変わったので、これからスクリーニングを経て査読プロセスに入りますと。前任の編集者がなぜ論文を提出した11月から2月末までの間に処理しなかったのかに関するコメントはなかった。いずれにせよ一からやり直しらしい。

2023-5-9:FASからメール。Minor Revisionのよう。「タイトルを変えよ」と「Clinical Messageを1行にせよ」と「plagiarism reportが18%なので対処せよ」の3点。そんなに(というか全く)剽窃したつもりはないと思って原稿を見ると、「外反母趾角がX度の外反母趾」とか「軟部組織の処置なしに」とか、どこにでもあるような表現にたくさんチェックがついている。他には、自分の別の論文の中の表現に似たものも指摘されていた。基本的にはその部分に引用元の文献番号をつければいいだけの話なので、あまりに汎用性のある表現と思われるところ以外は素直に従おう。アクセプトは近いのだ。

2023-5-10:指摘された箇所の手直し。Plagiarismに関するsimilarity indexが18%と指摘されるも、汎用性のあると思われる表現につけられたチェックも多かった。これを0%にするのは不可能。ではどの程度の%だったら許容されるのか調べたところ、15%以下であればacceptableとのこと。それならば簡単だ。汎用性のある部分には引用文献をつけず、構文が似ているところや自分の論文を引用とできるところには引用をつけた。引用文献番号の振り直し。題目も変更。

提出する段階になって、メールの宛先の人物が編集長なのかどうかを調べるため、インターネットで調べると、FASの編集者ではなく、なんと20222-8-28に撤回のメールを出したJournal of Orthopedic Case Reports (JOCR)の編集者だった!!今頃メールをよこしてくるなんて!しかもほぼAcceptとは何事か!インド(JOCRはインド整形外科学会の雑誌)の悠久の時の流れにめまいがしつつ、しかしAcceptにしてくれるのならこちらの方が早い。というか、これって二重投稿になっているではないか!?しかし、FASはFASで、12月に出した論文を編集長が代わったとやらで6か月放置しているし、しかも始まる気配もない。2023-4-4にFASに問い合わせのメールを出した時、「そのまま待つか撤回するかの権利はそちらにある」と返事をくれていた(4月24日)ので、FASには撤回のメールを提出。結果二重投稿になってしまっているが、問い合わせのメールにも答えず、撤回のメールもちゃんと読まず、9か月間も経ってからメールをよこしてくるJOCRの編集者も悪いし、6か月も放置して、催促してもなお1カ月も音沙汰ないFASの編集者も悪いので、こちらも居直ることにした。

2023-5-11:FASから「撤回しました」のメール。これを確認して、JOCRに修正した原稿を送信。去年暮れまでに提出したものの査読がなかなか進まなかった論文が、ようやくここにきてアクセプトやらMinor Revisionやらで方が付いてきた。

このケースレポートでは手術の概念をたくさん書いているので、その概念をもとに行った手術の成績を出すのが2023-4-4から開始したことになっているケースシリーズ。ここで迷っているのが、単にレントゲンのみのデータで出すか、臨床成績も含めて出すかの点。たとえば強剛母趾では、あくまで臨床成績が優先されるため、手術画像だけの論文などナンセンスだが、外反母趾の場合、痛みで困っているというよりも、変形が強いために(出っ張りが当たるとか足指が重なるなどで)困っているという要素が強いため、形さえよくなれば愁訴が自然と少なくなるという性質がある。そのため、レントゲンでどれだけ良い形にできたかという点が最も評価されるのだが、それでも必ず臨床成績について執拗に聞いてくる査読者はいるはずだ。しかし、郵便で臨床成績の調査をするとなると、90人ほどに郵送しなければならないし(郵便での調査は50人を超えると急に苦しくなる)、そこで得た臨床成績も、査読者は論文の形式上気にする割には、読者は上記の理由であまり興味がない、という結果になってしまう。なので、とりあえず画像だけの論文として、放射線学ジャーナルに投稿して査読者の反応を見た上で、どうしても必要ならば調査するというふうにしようか。

2023-5-12:JOCRからアクセプトのメール。いや早すぎるだろ。後は著作権に関する同意書のサイン、オープンアクセス料の振り込み、顔写真の送付を5月16日までにして下さいとのこと。顔写真はシャツとネクタイでと指定。ネクタイなど年に数回しかしないので、当然手持ちの写真もない。仕事から帰ってから家で背広を着て自撮りするも上手く撮れず、確か最寄り駅に証明写真ボックスがあったので行くことに。しかし行ってみると、いつの間にかそのボックスが撤去されていた。仕方ないので、そのまま渋谷まで行くことに。どうせ誰にも見られないからとクリーニングのタグを取らないで来たことを後悔しつつ、カメラのキタムラへ。4Fに行くと「セルフ写真館」という店名とはいえ、店員さんがいて撮影してくれた。「もうちょっと左肩を上げて」とか「そのまま頭が右に傾いちゃいましたので、頭は左に傾けて」などと言われつつ撮影。出来上がった写真を見ると、目のクマが強く、もはや決して若くないことを突き付けられる。そこで店員さんはすかさず「このような加工をすると目のクマも薄くなりますよ」などと加工写真を勧めてくる。おかげでまんまとその加工写真を購入することになってしまった。元データもキタムラのサイトからダウンロードできるとのこと。今日は仕事が8時半から18時まで1分の休みもなかったのでここでおしまい。明日Photoshopで自分でも加工してみよう。

2023-5-13:Photoshopで顔写真を加工。インターネットで調べたところ、目の大きさを変えたりなどいろいろできるらしいが、Photoshopでの操作が異常に難しいので断念。代わりにいつも使い慣れたスポット修正ブラシツールを使って部分直しすることに。目のクマと口元のしわを修正。目のクマは残ったが、口元のしわはきれいに消えた。周囲とのコントラストが強い箇所の方がきれいに修正できるということか。素材の問題からしてこれ以上は望まない。領収書と著作権同意書とともにJOCRに提出。

2023-5-14:JOCRから手続き完了のメール。6月号でpublishされるとのこと。

2023-5-15:外反母趾のケースシリーズの方向性の検討。自分の行った症例で知りたいことは、①自分の行っている術式の大まかな治療成績と、②再発に関係する指標は何かを見つけ、その指標の術中の矯正にどう生かせばよいか見つけること、などである。調べたいことはたくさんある。①は普通に術前と最終のレントゲン指標を比較すればいいだろう。特に重度に絞って調べてもよさそうだ。②は、術直後レントゲンと最終のレントゲンの指標を比較し、どの因子がもっとも再発に関係しているか見ればよいだろう。ただその指標は、先行文献を参考にしたり、自分で新たな指標を考えたりと、ひと工夫が必要そうだ。②の指標の中にはスタンダードな指標も入れるべきなので、①で調べた指標が使えそう。すると、とりあえず術前・術直後・最終のレントゲン指標を調べ、そのデータの解析をもとに、新たな指標を追加して調べればよいか。

2023-5-16:イントロダクション・方法のメモ書き(日本語)。

2023-5-17:イントロダクション・方法のメモ書き(日本語)。とりあえず思いつくことを箇条書きにしておいて、あとから論理的に並べるつもり。

今日は早く手術が終わったので、レントゲンの計測開始。1時間で10人くらいしかできなかったが、レントゲン指標の計測上の問題点が明らかになったり、今まで漠然と思っていたことが数値となって現れたりなど、盛りだくさんすぎてへとへとになった。ただ、こういう見た瞬間に思い浮かんだ意見は貴重だ。

2023-5-18:今日の計測は35人分。最近はこのブログをご覧になって遠方からいらした方の手術が多いため、重度~超重度外反母趾の手術しかしていない感覚だが、今日レントゲンの計測をしている4,5年前の症例は、近隣の方の中等度の外反母趾がメインだった。

2023-5-19:レントゲン計測20人分。全般的に治療成績がとても良い。重度外反母趾に限っても十分によい。ちょっと再発したかなと思った症例でも、他の術式ではよいと評価される程度にとどまっている。やはりこの術式は軟部組織のバランスまで考慮に入れた術式のため、極端な成績不良例が生まれないのだろう。重度に限るとかなり症例が限られるので、アンケートの郵送もしよう。

2023-5-20:方法のメモ書き(日本語)。治療成績が良いので元気が出てきた。残り全員分の計測。2年以上経過した重度外反母趾は計32人38足だった。来週末までにはアンケートを郵送しよう。

2023-5-21:手術法の下書き(日本語)。データのExcel表の整理。文献検索。外反母趾は足の外科で最もメジャーな疾患なだけに、競合する論文も沢山ある。どうオリジナリティをアピールしていくか。

2023-5-22:論文の入手とMendeleyへの保管。文献のまとめのExcel表の作成。古い紙カルテの取り寄せ。

2023-5-23:ディスカッションのメモ書き(日本語)。文献のまとめの表づくり。

2023-5-24:紙カルテから所見の入手。住所録の作成。とりあえずカルテから入手できる情報はすべて終了。あとは質問票の作成と封筒に住所シールなど。

2023-5-25:秋の日本足の外科学会学術集会での発表のための抄録提出が今日まで。今取り組んでいる重度外反母趾の演題を出すことに。「重度外反母趾に対する手術の適応と限界」というセッション名。「限界」とはすでにあきらめモードか?「自分のやっている術式には限界はありませんよ」という結論。

患者さんに郵送するアンケートの作成。強剛母趾で用いたアンケートをひな型に、特に外反母趾のこの術式で査読者に突っ込まれそうな点をより詳しく質問する形に修正。完成。日曜日に郵送しよう。

2023-5-26:ディスカッションの下書き(日本語)。

2023-5-27:朝早く病院に来て、患者さんに郵送するアンケートなどの印刷。アンケートとカバーレターを32人分印刷。宛名と差出人、返信用封筒の宛名をシール型の用紙に印刷し、封筒に貼付。これだけでも2時間かかった。返信用封筒の切手を買い忘れていたのでいったん中止。仕事から帰宅後、大きな郵便局に行き、120円切手32枚購入、返信用封筒に貼り付け袋詰め、提出してきた。返送は6月21日までにと依頼。

もちろんこれから論文を書くのだが、おそらくクオリティ的にはFoot & Ankle Orthopedicsには出せるものになりそう。これはとても感慨深い。足の外科を志した時、外反母趾手術はとても難しいものに思えたし、論文にしても無数にある世界で、とてもそこに新たな術式など加えられるとは夢にも思わなかった。しかし今、どの重度外反母趾手術よりも治療成績がよい術式、しかも今まで誰も思いついていなかったコンセプトに基づいた術式の論文を書こうとしている。できるだけよく練ったディスカッションにして、歴史に残る論文を作ろう。

2023-5-28:データの統計処理。結果の表作り。

2023-5-29:イントロダクション・方法・ディスカッションの記載(日本語)。統計解析。

2023-5-30:文献のまとめ。

2023-5-31:JOCRからメール。校正原稿の最終チェックを完了させて24時間以内に返信をとのこと。見るとそれほど変わっていないのでおおむね大丈夫そう。ひとつ気になったのが、”The 比較級 is, the 比較級 is.”(~すればするほどますます~)を”The 比較級 is that the 比較級 is.”と直されていた点(出てきた3カ所すべて)。今どきの英語ではthatを入れるのか?よくわからないが、ときどき編集者はちゃんと意味を読まずに表面的に手直しをすることがあるのと、少なくともElsevierの添削ではいずれも直されていないことから、校正者の修正をまた元に戻して提出。自分の論文なのだから、校正者に遠慮をする必要はない。

研究計画書と倫理申請書を病院に提出。文献のまとめの表の作成。

2023-6-1:文献のまとめ表作り。

2023-6-3:イントロダクション、ディスカッションのメモ書き(日本語)。文献のまとめ表作り。

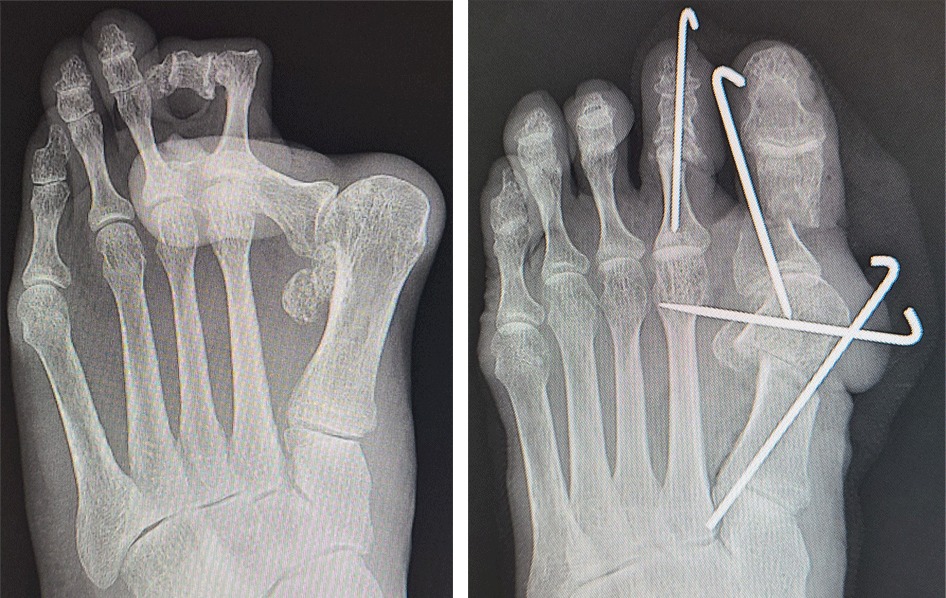

2023-6-5:載せるべき写真の検討。術前術後のレントゲンはこれまでの写真から選べばいいが、術中写真は取り直した方がよいかも。下書き原稿で書き漏らしたことがないかのチェック。病院に行くと、患者さんのアンケートが5,6通届いていた。ありがたい。

2023-6-7:返送されてきたアンケートのチェック。今日までに12人の方から返送があった。自由記入欄には、普段外来では聞けないことなども書かれてあったりして、大変勉強になる。

2023-6-9:JOCRからメール。再度校正原稿の最終チェックをして24時間以内に返信せよと。前回指摘した”The 比較級, the 比較級”は直っていた。他、特に本文には問題なし。限られた紙面にたくさんの図を載せた関係上、絵が太くなったりレントゲンが細長くなったりしているが、まぁこれは仕方がない笑 「すべて満足です」と返答。いよいよpublishだ。

2023-6-16:JOCRのサイトを見たら、6月13日にもうpublishされていた(こちら)。出版社によってはオープンアクセスでも画像を拡大できるものがあるが、こちらは図を大きくできない。これは出版社のクオリティ。まぁ仕方がない。図を大きくして見られないとなると、ちょっとインパクトに欠ける。これなら、次に出す重度外反母趾のケースシリーズでも、同様の図を載せて原理を説明したほうがよさそう。

2023-6-19:送られてきたアンケート結果を数値化してデータ表に記入。アンケートともにお手紙を付けて下さる患者んもいらして、普段の外来では聞けない外反母趾特有の悩みなど書かれていて勉強になる。

2023-6-24:患者さんからのアンケートの見直し。返送されたアンケート中、「やや不満足」が2人だったが、そのお二方とも、術後の関節可動域低下などの母趾の機能不全が目立った例だった。確かに外反母趾では術前の可動域制限はほとんどない(母趾が曲がっているゆえ腱が緩んでいる)が、術後は正常に近い母趾の整列になるがゆえに腱が伸長され、多少の可動域制限が出る。これが術前後で大きく変わる例に関しては、急に母趾の動きにくさを感じるがゆえに歩きにくさにつながる。このような機能不全は軽度から中等度の外反母趾には見られない合併症だが、重度では大幅な矯正せざるを得ないがゆえの特有な合併症と言えそう。だからといって、うんと母趾を短縮させればそのような可動域制限は出にくくなるが、そのかわりに、第2趾との長さの差が出すぎるがゆえの有痛性胼胝(transfer metatarsalgia)の問題が出てくる。その相反する要素をどう折り合いをつけるかが難しいところ。ともあれ、この指摘は今まで誰もしてこなかったことなので、論文でも重要な主張の一つとなりそう。このような「やや不満足」といった外来で面と向かっては言いにくいこともアンケートでは分かるので、重要な発見につながりありがたい。

2023-6-26:患者さんアンケートのデータ化。データ表への記入。

2023-6-27:患者さんアンケートのデータ化。データ表への記入。

2023-7-3:患者さんアンケートのデータ化。IFFASのための英語の勉強や個人的な用事、車のパンクなどでバタバタして論文から遠ざかっていたが、少しずつでも毎日やらないとずるずると行ってしまうことを改めて実感。

2023-7-25:患者さんのアンケートのデータ化。2カ月くらい前に依頼されていた講演が昨日終わった(この話はブログの日記では初)。自分にとって初の講演だったので、準備も大変だったし、何しろ気になって論文のほうに気持ちが行きにくかったが、やっと終わったので、また論文に集中できそう。論文作業は頭を使うので、朝早起きしたときしか無理(夜は頭が働かない)。

2023-7-26:アンケートデータの表への記入。

2023-7-17:合併症、気になる症状などのまとめ。

2023-7-31:外反母趾のケースシリーズに取り組みだしてから、とくに患者さんのアンケートが返ってきてから、かなりずるずると論文の進行が遅くなっている。これは、7月24日に初講演が控えていたということもあるが、アンケート結果が自分が思っていたほどには良くなかったため、執筆に嫌気がさしていたということもある。レントゲンの計測を行ったところ、過去の重度外反母趾の論文に比べて同等以上によい成績だったのだが、いざアンケートを見ると、患者さんが気にしていることは意外と多岐にわたっていた。こちらは、あれだけの重度の外反母趾がまっすぐになったのだから満足だろうと思っていたが、患者さんにとってみれば、術後2年も経つと、大きく曲がっていた指がまっすぐになったことなどは忘れてしまい、むしろ重度外反母趾を矯正したことによる代償(可動域制限だったり短縮だったり)や、残存する症状(突出の残存や若干の外反母趾の再発)などのほうが気になっているのである。

これらの残存する症状に関しては、実は今自分のやっている方法ではかなりの部分で改善している。それは、今回のアンケートを送った患者さんが手術した頃から現在までの経験値による(今回アンケートを出した患者さんは術後2年以上経過)。さらにこの2年で、残存する突出をもっと少なくし、矯正力ももっと強い方法も見つけているのだが、この矯正はレントゲンではちょっとびっくりする要素があり、果たしてこれでよいのかと思っていたが、思いのほか患者さんの反応がよいため、だんだん確信になりつつある。

今回のアンケート結果からして、今回の論文を重度外反母趾に関する最終形とはできないようだ。これはちょうど、強剛母趾をピン1本で固定していたときと似ている。この方法でも大部分の患者さんはよくなったのだが、技術的に荒かったため、若干の成績不良の患者さんが含まれており、そこを踏まえて、3本のピンで固定する現在の方法に改良した。今回の重度外反母趾の論文も、重度外反母趾の術式はこれでよい、とするのではなく、レントゲン上の矯正力は強いも、重度外反母趾の矯正に伴うこれこれの問題点が残った、という形にした方がよいだろう。

2023-8-2:アンケートが1通届いた。回収率は研究の質にも影響するのでありがたい。転居のためアンケートが返ってきてしまった方や、返信のなかった方のカルテのチェック。その後に精神病院に入院するなどで連絡が取れなくなった方も何人かいたことが判明。そろそろデータ解析に移ろう。

2023-8-3:データ解析。返信がないなどで研究から外れた人を除くと、26人に減ってしまった。まぁ仕方がない。評価スケールやレントゲン指標は過去の文献と同等かそれ以上だが、満足度は、とても満足10人、満足12人、やや不満足4人だった。

2023-8-4:方法の記載。

2023-8-7:方法・結果の記載(日本語)。

2023-8-8:結果の記載(日本語)。英語の勉強をやりだして、明らかに論文に費やす時間が短くなっているし、当然進みも遅くなっている。論文は全身全霊をもって集中して取り組むことで初めてできることだということがよくわかった。かといって、英語の勉強のほうは、最近は寝ても覚めてもやっているので、それなりの成果が上がってきており、今ここでやめるのももったいない。この2つのバランスをどうとればいいか、まだつかみきれていない。

2023-8-9:方法の英訳。英語の勉強のうち、考えたことを英語で書く練習は、論文執筆と相性が良いとわかった。どちらもアウトプット系で、片方が飽きたらもう片方に移ることができる。朝はアウトプット系だけに絞るのがよいようだ。英語の勉強のために論文執筆が滞っていたのがここ1か月心苦しかったが、ようやくバランスよくできそうだ。

2023-8-10:方法の英訳。時間帯によって明確にやるべきことを分けることによって、また論文への意欲が上がってきた。

2023-8-12:方法の英訳。一日の自分のやるべきことのうち、まず真っ先に論文関連のことをするのが最も落ち着く。

2023-8-13:方法の英訳。結果の英訳。

2023-8-14:結果の英訳。ディスカッションの執筆。

2023-8-15:ディスカッションの執筆。結果をまとめる前に大まかにディスカッションで書くべき内容を考えていたが、結果によって強調する部分が変わったので、もう一度段落構成からやり直し。

2023-8-16:ディスカッションの執筆。

2023-8-17:ディスカッションの執筆。方法や結果は書くことが決まっているのでやりやすいが、ディスカッションは結果を踏まえて論を展開しなければならないので頭を使う。こういう作業は一日の早い時間しかできない。

最近英語をよく勉強しているせいか、日本語で原稿を書いてから英語に訳すのではなく、いきなり英語で書いても違和感がなくなってきた。むしろ日本語のふにゃふにゃした非論理的な構造が論文のディスカッションにはそぐわないので、英語ですぐ書いた方が論理的なモードを崩さないで済む感じがする。

英語を書くときは、Learners’ Dictionaryで調べるよりCollocation Dictionaryで調べるほうが、ダイレクトに用法がわかるのでよい。また、Mann’s Surgery of the Foot & AnkleのKindle本で使おうとしている単語を調べると、その単語を使った文が羅列されるので、どのように使うのが良いのかがわかりやすい。

2023-8-18:ディスカッションの執筆。

2023-8-21:文献の引用の仕方の検討。

2023-8-22:イントロダクションの英訳。

日本足の外科学会では数年前から毎年最多論文賞というのを表彰している。今年は2022年分を表彰されるが、自分は2022年に6編publishされているので当然自分が表彰されるだろうと思っていたが、どうもダメらしい。というのは、最多論文賞でカウントされる論文は、その論文がJournal Citation Reports(JCR)に載っているジャーナルでpublishされたもの、という規定があるらしく、すると、自分の出している論文では、Journal of Foot and Ankle Surgery(JFAS)はこれに該当するものの、Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation (ASMAR)とFoot & Ankle Orthopedics(FAO)はJCRに載っていないので、結局JFASに載った2編のみが評価の対象とされるとのことだった。ASMARはArthroscopy Association of North America(AANA)の、FAOはThe American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS)のオフィシャルジャーナルで、自分の感覚的にはJFASよりもずっと査読の厳しいちゃんとしたジャーナルだと思っているが、まだ新しいため、JCRには登録されていなかった。Scimago Journal & Country RankというランキングではすでにASMARはJFASより上だし、FAOも今年初めてこのランキングに載ったので、母体(AOFAS)の信頼度やオープンアクセスであることも考えると、いずれJFASを抜くと予想されるが、一般に新しいものの評価というものは常に後付けなので、今の時期では、JCRとしての評価は、JFASは認められるがASMARやFAOは認められないのだ。

日本足の外科学会の最多論文賞の応募規定が「JCR登録ジャーナル」とされているので仕方がないが、実質自分が一番なのに規定に引っかかって評価の対象とされないのは少しカチンとくる(かと言って、ASMARやFAOに出した論文をJFASに出せばよかったとは思わないが)。まぁ論文が10本を超えて少し満足してペースが落ちていたところなので、またやり返してやろうという気になってよかったとしておこう。

2023-8-23:イントロダクションの英訳。

2023-8-30:ディスカッションの各段落の校正。昨日の英語日記にも書いたような「パラグラフの書き方」の基本的お作法が自分の論文でできているかチェックしたところ、だいたいの段落はトピックセンテンスをサポーティングセンテンスが書けているものの、”However”に引き続いて別の見解も加えてしまっている段落も見受けられた。そのような段落の内容を改めて整理。

2023-9-5:イントロダクションの推敲。

2023-9-24:World Journal of Orthopedics (WJO)からメール。以前出した論文 “Sliding Oblique Metatarsal Osteotomy Fixated With a K-Wire Without Cheilectomy for Hallux Rigidus. J Foot Ankle Surg. 2022;61:279-285.”に敬意を表して、レビュー記事かオリジナル論文に招待しますと。これはラッキー。何かいいレビューネタはないかと考えても思い浮かばないので、今取り組んでいるこの外反母趾の論文をこの招待に使ってしまおう。招待だから無料でオープンアクセスになるし、WJOは「JCR登録ジャーナル」だし、文句ない。ただ、あまりにあっさりすると、オープンアクセスであることや、字数や図の数に制限なし、というチャンスを無駄にするので、よくある”A case series and review of the literature”の形で、重度外反母趾の術式について包括的にレビューするようにしよう。さらに、手術の図などもふんだんに載せよう。仮のタイトルとアブストラクトの提出が10月1日まで、最終原稿摘出が12月31日まで。

2023-10-1:結局WJOの招待論文のテーマは強剛母趾にした。WJOくらいのインパクトファクターのジャーナルに今回の外反母趾のケースシリーズを載せるのはちょっと場違いだし、WJOの招待は強剛母趾の論文に基づいて行われたものだからだ。また、強剛母趾のレビューであれば、自分の過去に書いた2つの論文を引用することもできるし、レビューの力を使って、強剛母趾の骨切り術をもっと世界にアピールすることもできる。今回の外反母趾はあまり主張しすぎることなく、それなりのジャーナルに収めて、捲土重来を期そう。

2024-1-5:去年の秋から学会発表やらWJOへの強剛母趾のreview論文やらで、この外反母趾の論文は4カ月ほど放ったらかしになっていた。その間に、この論文に載せてよい重度外反母趾の手術症例(術後経過2年以上)が増えているので、その治療成績を新たに集計し加えることとしよう。前回集計では、包含基準・除外基準などによって26人に目減りしてしまっており、論文として出すからには30人は超えていないと貧弱な印象が否めないと思っていたので、放ったらかしにしていてちょうどよかった。他によかったことは、秋の学会で外反母趾の発表をしたとき、慶応大の井口先生(DLMO法を日本に導入した先生)からの質問があり、それに答えている途中で、自分の中でぱっとひらめいたこともあったことだ。このひらめきで、なぜ外反母趾手術で外側の腱を切ってはならないのか、なぜ自分の症例で過矯正気味にするとうまく行くのかを一元的に説明することができたので、論文のディスカッションにこれも加えられる。

2024-1-18:アキレス腱付着部症のMRI論文がひと段落着いたので、次にこの外反母趾の論文を仕上げよう。日本語で加筆すべき内容を加筆。

2024-1-19:ディスカッションの推敲。「良好な治療成績」というのは聞き飽きた話。むしろ矯正の原理をいかにうまく説明するかがこの論文のポイントとなる。ただ、言葉だけでこれを納得させるのは困難。たくさんの図が必要だ。

2024-1-25:図の原案のスケッチ。

2024-1-30:考察の文の推敲。追加症例の入力。

2024-1-31:追加候補の15人分のレントゲンを計測したところ、重度外反母趾の患者さんは3人しか増えなかった。なぜこんなに少ないか考えたところ、追加候補に該当するのがコロナが問題になり始めてから1年半~2年くらいのときに手術した患者さんで、手術件数が減っていた頃のためだった。3人分のデータを追加し、平均値など全部計算し直し。結果の修正。ディスカッションの推敲。

2024-2-5:ディスカッションの推敲。どうも日本語で書くと論理の飛躍が出てしまう。すなわち、一見論理的に説明できているようだが、よくよく読むと論理的につながっていないということが起こってしまう。日本語で推敲していても手詰まり感が否めないので、言いたいことを短文にして英語に直してしまい、それらを見比べながら論理的に並べ替える作業をすることに。この術式の矯正力の理論的背景を述べる部分なので、とくに慎重になるところだ。

2024-2-7:ディスカッションの推敲。

2024-2-9:ディスカッションの推敲。主張したいことを図に書いて整理し直し。どうもなかなか筆が進まないと思ったら、かなり入り組んだ複雑なことを説明しなければならないからのようだ。

2024-2-10:図に書いてみて主張したいことがお互いに関連しあっていることがわかったため、その複雑な関連を言葉で言い尽くすことは不可能だと判断。また、この論文は高々ケースシリーズのため、あまり主張しすぎるのもよくない。ということで、主張したいことを思い切ってシンプルにまとめ上げることにした。このほうが伝わりやすいだろう。

2024-2-15:ディスカッションの執筆。

2024-2-19:ディスカッションの推敲。

2024-2-29:ディスカッションの執筆。前回の日記が2月19日。ちょうどカランレッスンが終わり、スピーキングに切り替えたころ。その後の英会話をどうしていくか模索しているうちに10日も経ってしまった。ディスカッションの中で一番英語で説明するのが難しいところが終了。あとは他の文献の治療成績を加え、図を作ったらおおまか完成。文献の整理。

2024-3-6:文献読み。

2024-3-13:引用文献のピックアップ。人の論文の査読をやると自分の論文をやらなければと思う。外反母趾角の術前平均が45°以上の論文は過去3本しかなく、それらよりも術後成績はよかった。術前平均50°以上に限定したデータの集計も追加。

2024-3-15:引用文献の表の作成。他の研究の治療成績との比較の記述。

2024-3-16:他の研究の治療成績との比較の記述。

2024-3-18:結果の加筆。ディスカッション内の他の研究との比較の記述。

2024-3-19:ディスカッション内の他の研究との比較の記述。

2024-3-26:ディスカッションの見直し。朝にNativeCampを入れていると、どうしても論文のための時間を食われてしまう。できれば朝は論文だけの時間として確保しておきたい。今月は朝のレッスンを予約してしまったので仕方ないが、来月から夜だけにしよう。

2024-3-28:イントロダクションから見直し。

2024-3-29:方法の箇所の見直し。

2024-3-30:結果、ディスカッションの見直し。

2024-4-1:今朝はひさしぶりに英会話のない朝。気持ちが論文に集中できる。英会話を始めたことにより、論文の進行にとっては大きな障害になったが、今日からまた気分新たに始められそうだ。図の制作。論文に載せてよいようなレントゲン写真はあらかじめ撮っていた(撮っていたこと自体忘れていた)ので、それをIllustratorに貼り付けて、その輪郭をなぞるようにしながら図の作成。

2024-4-2:図の作成。英会話を夜の時間に持って行ったら、ウソのように論文が捗り出した。やはり朝は論文以外の予定を入れたらダメだ。論文は頭を使うので目覚めたての頭がすっきりした時間にしかできないし、集中しなければならないので他のことに気を取られていてはダメなのである。

2024-4-3:図の作成。図の説明書き。

2024-4-4:文献番号の記入。だいぶ終わりが見えてきた。英会話レッスンを夜に回し、朝の時間は論文のみに使うようにしたこと、火曜日も八潮で働くようになり、仕事すべてが足の外科になったこと、八潮に新しく入職した医師を見て、ごあいさつ代わりに論文をたくさん出さないとと思ったことなどから、3月までが嘘のようにはかどり出した。

投稿規定読み。Foot & Ankle Orthopedicsに出すことに。足の外科医のダウンロード数が見えるのが楽しい。この際、Web of scienceに載っているジャーナルかどうかなど関係ない。PubMedに掲載されていれば十分。投稿規定に合わせたフォーマット調整。アブストラクトの作成。

2024-4-8:ディスカッションの加筆。全体通しての読み直し。行番号記入。レイアウトの調整。Scribbrで剽窃チェック。文献番号記入。キーワードの選択。完成させて英語添削会社Enagoに提出。プロフィールに整形外科が専門と書いてある校正者を要望したが、その返答がないままに作業開始となった。こういうところがあまり好きではない。

2024-4-9:昨日Enagoに「校正者をJOSEPH Mでお願いしましたが、その要望は受け入れられたのでしょうか」とメールしたところ、今朝に返答が届いた。ちゃんと彼に割り当てられたとのこと。おそらく整形外科医がアルバイトで校正をやっていると思われる人で、論文の内容をよく理解しながら校正しているのが伝わってくるので気に入っている。逆にEnagoに依頼する理由はこの人しかない。

2024-4-10:Enagoから校正が終わりましたのメール。早速ダウンロード。見てみるとボコボコに直されている。とても整形外科的でかつ少し格調高く直っていて大満足。

2024-4-11:校正後の原稿の見直し。よく見ると変な直し方のところも見かける。一番ひどいのは一つの表が丸ごと削除されていた。Enagoの勧められるがままに2日間校正プランを選んだが、時間的に厳しいために多少雑な直し方になっている。やはり最低でも3日は校正の時間を与えないと良い校正はしてもらえない。それらの修正。提出したらもう修正できないので神経を使う。書類全体を整え、Foot & Ankle Orthopaedicsに提出。今回の外反母趾の論文は、集計で問題が出たり、その後に英会話の開始や学会発表6個などで停滞する時期も出て、納得できる形に完成させるまでにとても苦労した。とりあえず今取り組んでいる論文はすべて提出したので、まずは査読が進まないまま放っておかれているアキレス腱付着部症の論文に対処しよう。

2024-4-24:StatusがAwaiting Reviewer Assignmentに。

2024-4-29:StatusがAwaiting Reviewer Scoresに。

2024-5-13:StatusがAwaiting Editor Assignmentに。Editorの割り当ての方が後なのか。

2024‐5‐23:StatusがAwaiting Editor in Chief (EIC) Decisionに。

2024-5-25:FAOからメール。査読の結果Major Revisionなので、査読コメントに対して返答と論文の修正を行って再提出してくださいと。コメントを見るとむちゃくちゃなコメントはなく、いいところをついた質問が多い。FAOなんてScimago Journal RankingではまだQ3なのだが、Foot & Ankle International (FAI)と同じEditor & Reviewerなので、異常に査読が厳しい。こんなに厳しい査読を経なくてもPublishされるジャーナルはたくさんあるだろうが、FAI & FAOの母体であるAmerican Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS)の牙城を崩してこそ意味があると思っているので、あえて査読が厳しくかつOpen AccessなFAOを選んでいる。そう言えば、Arthroscopyの姉妹紙のOpen AccessであるArthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation (ASMAR)にはアキレス腱付着部症と母趾種子骨障害の論文が載ったが、そのとき査読がやたら厳しいと思っていたら、去年までジャーナルランクがQ3だったのにあっという間にQ1に上がっていた。FAOもこんなに厳しかったらいずれQ2の上の方くらいには上がってくるだろう。

2024-5-29:査読コメントに応じた論文の修正の開始。まずは査読コメントをReviewerごとに色分けしたWordファイル作成。コメントは全部で18個。あまり無茶な要望はなし。対応しやすいところから返答づくり。

2024-5-30:査読コメントへの返答の草稿(日本語)。

2024-5-31:FAOからWordファイルが送られてきて、これに返答を記入して下さいと。提出期限は6月22日。英語添削まで考えると、あと2週間で完成させたい。

2024-6-1:査読コメントに応じた論文の手直し。レントゲン写真があまり重度でないから、もっと重度な写真に差し替えよの要求。外反母趾角が55°を超えるような超重度の方は2人のみで、そのうち1人が術後4年ほど通院して下さっていた。大感謝。

2024-6-4:査読コメントに対する返答(英語)。Wilcoxon符号付ランクテストの前にデータ分布の正規性のためのテスト結果を入れよと。このコメントを見ただけでこの査読者は年配の方だと分かる。以前はまずデータの正規性を調べ、正規分布ならt-test、正規分布でないならWilcoxonテストのようなノンパラメトリック検定と教えられてきたが、現在では、ノンパラメトリック検定の方がt-testより頑健と分かったため、最初からこちらを選択するゆえ、正規性の確認テストはいらなくなった。こういうのを相手に失礼のないよう英語で説明するのは難しい。

2024-6-5:査読コメントに応じた論文の修正と査読コメントへの返答。だいたいの青写真はできているので、ひとつひとつ完成させながら。頭をフル回転させなければならないのでとても疲れる。病院で重度のレントゲン画像の撮影し直し。Illustratorを用いて作成(途中)。

2024-6-7:査読コメントに応じた論文の修正と査読コメントへの返答。考察に関するもの。他の論文との比較が通り一遍であったことの指摘。確かにもう少し深く考察して書くべきだった。

2024-6-8:査読コメントに応じた論文の修正と査読コメントへの返答。考察に関するもの。今回は方法や結果セクションでの修正はほとんどなく、多くはディスカッション内での指摘。これは考えて書かなければならないので、なかなか修正が進まない。いい修正が思い浮かばないとまったく進まない時もある。

2024-6-9:査読コメントに応じた論文の修正と査読コメントへの返答。休日は提出まで今日を含めて2日しかない。ディスカッションの手直しは、特に深く考えなければならないので、ひとまず日本語で自由に発想して雑記した上で、徐々に文を整えながら英語にするほうがよいようだ。いきなり英語で書こうとすると思考自体の自由さが制限されてしまう。

2024-6-10:査読コメントに応じた論文の修正と査読コメントへの返答。英語に翻訳。だいぶ目途が立ってきた。

2024-6-11:査読コメントに応じた論文の修正と査読コメントへの返答。英語に翻訳。残るは合併症についての記載をディスカッションに追加すると図の修正。

2024-6-12:図と図の説明の修正。

2024-6-13:査読コメントに応じた論文の修正と査読コメントへの返答。合併症について。他の重度外反母趾を取り扱った論文の合併症を改めて調べ直し。重度だからやはり合併症を0にすることはできておらず、だいたい似たようなもの。ただ外反母趾の再発率には大きな差があった。

2024-6-14:論文の修正箇所と査読コメントへの返答の見直し。新たに引用した文献を入れて文献番号の振り直し。英語添削会社用に査読コメントへの返答のWordファイル作り。出来上がったので英語添削会社Enagoに提出。以前のEnagoでは査読対応オプションでは、査読に対するコメントを別ファイルにして送っても添削してくれたが、今は最初に添削してもらったファイルの再添削しかできなくなってしまった。おまけに再添削の場合は、添削者の指名もできない。一人優秀な添削者を見つけたからEnagoにしたのに。無理やりに査読コメントを論文原稿ファイルの最後に載せて提出。すぐにEnagoからメール。無料校正サービスの範囲内だったので作業を開始しますと。返却は17日夜19時半。

2024-6-18:昨日の夜にEnagoから英語を添削された原稿の返却。見ると、「ここだけを添削して下さい」とわざわざ書いたのに、依頼していないところまで直されている。これをやられると、添削部分を一括承認して提出ファイルを作ることができず、添削された部分を見ながら依頼したファイルに自分で書き込んでいかなければならない。依頼しないのにはそれだけの理由があるのだから、余計なことはやらないでほしい。仕方なくそうやって提出ファイルを作成。5時間くらいかけて完成したが、明日もう一度見直してから提出しよう。

2024-6-19:もう一度全体を見直してからFAOに論文の提出。査読コメントに対する返答を提出サイトの該当枠にコピペで貼り付けた上さらにファイルをアップロードするも、最後の提出確認PDFファイルには反映されないので、原稿ファイルをアップロードする別のページにも再度査読コメントに対する返答ファイルをアップロードするなど、色々ピットフォールのある提出サイトだが、もう何度もやっているのでこういうものだと割り切っている。無事提出。すんなりアクセプトされればよいが、最終的にどこかのまぁまぁのジャーナルにアクセプトされればいいので、一回の提出に対して過度な期待をしなくなっている。以前はもっとどきどきしていたのに。

2024-6-21:FAOからメール。査読コメントに対する返答ファイルには、修正した箇所の行番号だけでなく、修正したテキストもコピペして下さいと。やり直して再提出。

2024-7-1:FAOからメール。アクセプトと。これは最近の論文の中で一番うれしい。FAOはAmerican Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS)のオフィシャルジャーナルだし、「外反母趾の新術式」というかなり敷居の高いと思われるテーマでのアクセプトだし、世界の足の外科医の目に触れるオープンアクセスジャーナルでのアクセプトだからだ。この論文を見た世界の足の外科医が、「この術式は簡単そうだし、良さそうだからやってみようか」と思ってくれることを願っている。

2024-7-3:アクセプトされてからやることが多い。原稿ファイルの見直し、手術ビデオを作るかどうかの返答、X(旧ツイッター)用の280字のサマリー、Visual Abstractの提出(任意)など。時間がかかるかと思ったら、意外と全部完成。FAOにメールで送信。メールの文はいったん下書きしたのち、Copilotに「以下の英語メールをもっとフォーマルにしてくれ」と頼んだら、絶対自分では書けないような丁寧がメールになった。便利。

2024-7-4:FAOからメール。Visual Abstractは1枚のPowerPointに背景・方法・結果を載せるのだが、それぞれの枠の大きさをいじらないで図や文字を記入せよとのこと。修正して再提出。

2024-7-19:FAOからメール。Viaual Abstractにさらにもう一枚画像を載せよと。これで3回目の修正要請。ずいぶんと念入りだ。修正して提出。

2024-7-31:FAOの出版社SAGEからメール。これからの手続きについて。1週以内にメールが来て、そのメールを見ながらオープンアクセス処理料金の支払い、出版契約を完了せよと。そこから2週間以内に校正刷りが来るので、それをチェックして返信せよと。publishは来月の半ば過ぎか。

2024-8-3:SAGEからメール。先日のメールの内容。まずはメールで指定されたサイトに行き、オープンアクセス記事処理の支払い。1200ドルのはずが、FAOカスケード割引とやらで400ドルに値引きされていた。ラッキー。ライセンスに関する選択ののち、支払い。以前はクレジットカードで支払う時にブロックされてしまい、仕方なく外国銀行に振り込める三菱UFJ銀行の青山支店まで行かなければならなかったが、今回は問題なくオンラインで振り込めた。SAGEのシステムかMicrosoft Edgeのどちらかのおかげ。手続きは終了。あとはSAGEから校正刷りが来るのを待つのみ。

2024-8-15:SAGEからメール。校正刷りができましたので確認お願いしますと。貼られているリンクに行くも、URL間違いと出てアクセスできない。「アクセスできません」とSAGEに返信。するとSAGEの係の人からメールがあり、「もう一度アクセスしてみて下さい。サイトは初期にはダウンしてしまいますが、そのうち戻ってきてアクセスできるようです。」とのこと。夕方にもう一度アクセスしてみると、確かにアクセスできる。校正刷りを一通り見直し、特に問題なさそうなのでConfirmを押して終了。あとはPublishを待つのみだ。

2024-8-19:手術ビデオを提出するように言われているので、先日撮影した動画を見ながら、どこを切りとるか検討。

2024-8-26:FAOからPublishされましたのメール(こちら)。とりあえずめでたい。

2024-8-28:ビデオの作成。撮影したビデオの必要のない部分をカット、ナレーションMP4ファイルを音読さんで作成しビデオに載せる作業。完成。まずまずの出来。

2024-8-29:ビデオを少し手直しし、FAOに提出。

2024-9-7:FAOからビデオ修正に関するメール。2カ所修正の要求があった。早速修正箇所の音声と映像を作り直し。オープンアクセスになっている論文の方は100ダウンロードを達成。

2024-9-9:ビデオの修正。最初音声部分だけを入れ替えようとしたがうまく行かず、もう一度ビデオの切り抜きからやり直し。完成し提出。結局4時間かかった。ただそれにしても今使っているビデオ編集ソフトEasyUSは操作が簡単。本格的なことについては分からないが、論文や学会で使う程度のビデオなら何の不自由もなく作れる。

2024-11-10:足の外科学会でお会いした知り合いの先生から「ビデオが出ていますよ」と教えていただいた(こちら(手術動画ですので苦手な方はご遠慮下さい))。